Auswahl einer Batterie für CompactDAQ-Geräte

Überblick

Der modulare und kompakte Formfaktor von CompactDAQ-Datenerfassungsgeräten wurde entwickelt, um ein tragbares DAQ-System für eine Vielzahl von Anwendungen bereitzustellen – von der Prüfung der Bodenqualität über die Prüfung der strukturellen Integrität von Brücken bis hin zur Implementierung einer fahrzeugeigenen Datenprotokollierung. CompactDAQ-Chassis und -Controller arbeiten mit mehr als 60 I/O-Modulen der C-Serie, um Daten über USB-, Ethernet- und IEEE-802.11-b/g-Verbindungen zurück an einen Host zu streamen oder Daten lokal mit einem der CompactDAQ-Controller mit integriertem Prozessor zu verarbeiten und zu speichern.

Obwohl Sie bei den meisten Ihrer CompactDAQ-Anwendungen wahrscheinlich Zugriff auf Netzstrom haben, kann es auch vorkommen, dass eine tragbare Stromquelle zur Stromversorgung Ihres Systems erforderlich ist. Im Folgenden finden Sie eine Anleitung zur Auswahl einer Batterie für Ihr CompactDAQ-System, wenn kein Strom verfügbar ist.

Inhalt

- Bewerten der Anforderungen Ihrer Anwendung

- Auswahl eines chemischen Systems der Batterie

- Auswahl einer Größe

- Anwendungsspezifische Anforderungen

- Konnektivität

- Welche Batterie sollte ich wählen?

Bewerten der Anforderungen Ihrer Anwendung

Jede CompactDAQ-Anwendung ist anders und damit auch die Leistungsanforderungen. Bevor Sie sich für eine Batterie entscheiden, ist es wichtig, sich ein paar Fragen zu stellen:

Gibt es alternative Stromquellen von 9 VDC bis 30 VDC?

Manchmal ist Batteriestrom die einzige Option für eine Anwendung; manchmal können Batterien jedoch eine alternative Stromquelle ergänzen oder als Unterstützung dienen. Solarmodule sind beispielsweise eine gängige Stromversorgungslösung für Remote-Außenanwendungen. Aber die Module können keine konstante Energie liefern, sodass eine Batterie Strom bereitstellen kann, wenn das Sonnenlicht schwach oder nicht vorhanden ist. Die meisten handelsüblichen Solarmodullösungen sind bereits mit einer Batterie und einem Ladestromkreis ausgestattet. Bei anderen Anwendungen, z. B. in einer Werkshalle, haben Sie möglicherweise leichter Zugang zu Gleichstrom als zu einem Datenkabel. Bei einer solchen Anwendung benötigen Sie möglicherweise keine Batterie mit großer Kapazität.

Ist Aufladen eine Option?

Es stehen viele verschiedene Batteriechemikalien zur Auswahl (siehe Tabelle 1). Batterien werden jedoch nur in zwei grundlegende Klassen unterteilt: Einwegbatterien und Akkus. Einwegbatterien, wie die allgegenwärtigen Alkalibatterien, haben weniger Vorlaufkosten, wenn Sie planen, Batteriestrom selten als Ersatzstromquelle zu verwenden. Wiederaufladbare Batterien können langfristig jedoch wirtschaftlicher sein, wenn Sie Batterien als Hauptstromquelle verwenden möchten.

Wie lange muss das CompactDAQ-Gerät mit Batteriestrom betrieben werden?

Der wichtigste Faktor ist, wie lange Ihr Gerät mit Batterieleistung laufen muss. Dies beeinflusst die Art und Größe der Batterie, die Sie verwenden sollten. CompactDAQ-Geräte können je nach verwendetem Modell viele Stunden bis zu einem Tag mit kleinen bis mittelgroßen Batterien betrieben werden. Mehrtägige oder einwöchige Anwendungen können viel größere Batterien erfordern, wenn das Aufladen (z. B. mit einem Solarmodul) oder die regelmäßige Wartung keine Option ist.

Auswahl eines chemischen Systems der Batterie

Batterien speichern Energie auf verschiedene Weise und nicht alle Batterien sind gleich. Einige der beliebtesten Chemikalien basieren heute auf Alkali, Lithium oder Nickel-Metallhydrid (NiMH). Bleisäure und Nickel-Cadmium (NiCd) sind ältere Technologien, die heute noch verwendet werden, aber ihr Gewicht bzw. ihre Lebensdauer sind für eine tragbare DAQ-Anwendung möglicherweise nicht geeignet.

Alkali: Die häufigste Art der Einwegbatterien sind Alkalibatterien. Die meisten handelsüblichen AAA-, AA-, C-, D- und 9-V-Batterien sind alkalibasiert. Diese Batterien sind kostengünstig, speichern gut und können hohe Energiedichten aufweisen. Die meisten Alkalibatterien haben jedoch auch relativ niedrige Spannungen, in der Regel um 1,2 V bis 1,5 V. Sie benötigen mindestens acht dieser Batterien, um einen Eingangsspannungsbereich von 9 VDC bis 30 VDC von CompactDAQ-Geräten zu versorgen. Die 9-V-Batterie ist natürlich die Ausnahme, aber diese Batterien haben eine viel geringere Kapazität.

NiMH: Das vielleicht gebräuchlichste wiederaufladbare chemische System für Konsumgüter ist NiMH (Nickel-Metallhydrid). Diese Batterien sind in den gleichen Standardgrößen und Spannungen wie Alkalibatterien verfügbar (AAA, AA, C, D usw.) und bieten ähnliche bzw. etwas geringere Kapazitäten. Der Vorteil von NiMH- gegenüber Alkalibatterien (zusätzlich zur Wiederverwendbarkeit) ist ein konstanterer Spannungspegel während der Lebensdauer der Batterie. Sie sind auch kostengünstig im Vergleich zu anderen wiederaufladbaren chemischen Systemen. Ein potenzieller Nachteil von NiMH-Batterien ist die kurze Haltbarkeit. Die Selbstentladungsrate für eine NiMH-Batterie bei Raumtemperatur kann in der Größenordnung von 1 bis 2 Prozent pro Tag liegen. Alkalibatterien im Gegensatz dazu entladen sich um etwa 2 Prozent pro Jahr. Die Selbstentladung kann reduziert werden, indem die Batterien bei kälteren Temperaturen (sogar Gefrierpunkt) gelagert werden.

Lithium-Ionen: Viele tragbare Elektronikgeräte wie Laptops und Mobiltelefone verwenden Lithium-Ionen-(Li-Ionen-) oder Lithium-Polymer-(Li-Poly-)Batterien. Diese Chemikalien sind aufgrund ihrer niedrigen Selbstentladungsraten (5 Prozent pro Monat) und ihrer hohen Energiedichte beliebt; Li-Ionen-Batterien sind viel leichter als Alkali- oder NiMH-Batterien mit gleichwertiger Kapazität. Bei kabellosen DAQ-Anwendungen haben sie außerdem den Vorteil höherer Spannungspegel (in der Regel 3,6 VDC oder 3,7 VDC pro Zelle). Die meisten Li-Ionen-Batterien sind in der Industriestandardgröße 18650 (ähnlich AA) oder als flache rechteckige Zellen (wie in einem Mobiltelefon oder einer Kamera) erhältlich. Da Li-Ionen-Batterien jedoch bei einer Beschädigung instabil werden können, werden die meisten Li-Ionen-Batterien mit gängigen Spannungspegeln (z. B. 11,1 VDC oder 18,5 VDC) mit zusätzlicher Stromregelschaltung geliefert. Li-Ionen-Batterien sind auch teurer und haben in der Regel längere Lieferzeiten als andere chemische Batteriesysteme.

| Chemisches System | Vorteile | Nachteile |

|---|---|---|

| Alkali | Kostengünstig Hohe Kapazität Geringe Selbstentladung Leicht verfügbar | Einmalgebrauch Niedriger Spannungspegel (1,5 V) |

| NiMH | Wiederaufladbar Gute Kapazität Leicht verfügbar | Niedriger Spannungspegel (1,2 V) Hohe Selbstentladung |

| Li-Ion | Wiederaufladbar Hohe Energiedichte Hoher Spannungspegel (3,7 V) Geringe Selbstentladung | Preisintensiv Gefährlich, wenn beschädigt Verfügbarkeit |

Tabelle 1: Unterschiedliche chemische Batteriesysteme haben Vor- und Nachteile für CompactDAQ-Anwendungen.

Auswahl einer Größe

Größe und Gewicht einer Batterie werden durch Kapazität, Energiedichte und Spannungspegel bestimmt. Die Dauer, für die Ihre CompactDAQ-Anwendung kontinuierlich laufen muss, ist direkt proportional zur Kapazität der Batterie. Die Batteriekapazität wird in Milliamperestunden (mAh) gemessen. Eine 1.000-mAh-Batterie kann beispielsweise 1 A Strom für eine Stunde, 500 mA für zwei Stunden, 250 mA für vier Stunden usw. bereitstellen. Die Energiedichte ist eine verwandte Kennzahl, die die Kapazität pro Masseneinheit in Wattstunden pro Kilogramm (Wh/kg) angibt. Eine Batterie mit hoher Energiedichte (Li-Ionen) wiegt bei gleicher Batteriekapazität weniger als eine Batterie mit niedrigerer Energiedichte (NiMH). Die Batteriezellenspannung hat auch Einfluss auf Gesamtgewicht und Größe – acht NiMH- oder Alkalibatterien entsprechen in ihrer Spannung (ungefähr) drei Li-Ionen-Batterien.

Anforderungen an die Batteriekapazität

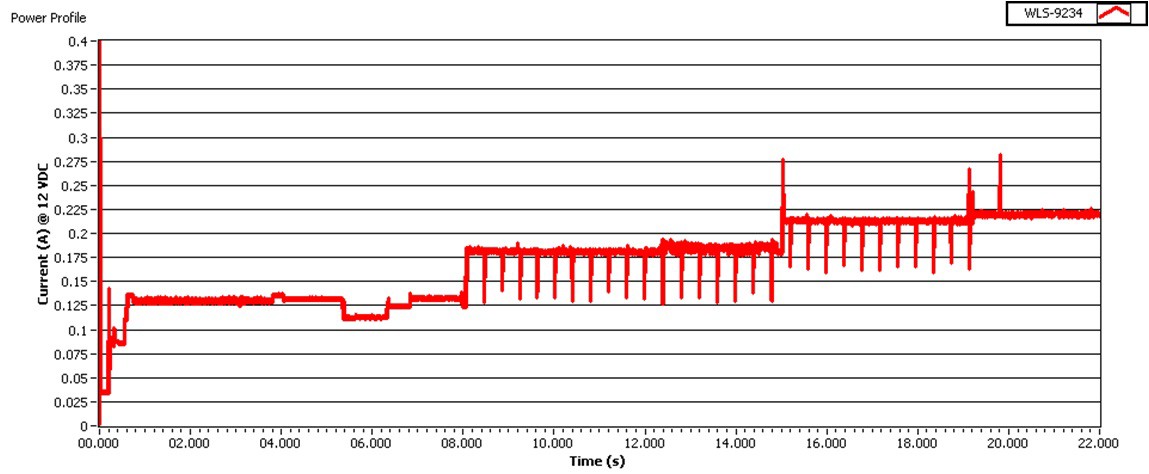

Die Gesamtgröße Ihrer Batterielösung hängt stark von den Anforderungen Ihrer CompactDAQ-Anwendung ab: welches Modul der C-Serie Sie verwenden, wie lange es laufen muss und welche Spannungsstufe Sie wählen. Nehmen Sie beispielsweise das cDAQ-9191-Chassis in Kombination mit dem NI-9234-Modul, das an allen vier Kanälen mit voller Rate erfasst. Bei der Bestimmung einer Batterie ist es wichtig, den Spitzenstromverbrauch und den kontinuierlichen (oder normalen) Stromverbrauch zu kennen. Diese Kombination aus Modul und Chassis hat einen Einschaltspitzenstrom von 1,67 A. Abbildung 1 zeigt die Startsequenz mit einem Dauerstrom von etwa 220 mA nach 20 Sekunden von einem 12-VDC-Netzteil. (Diese Ergebnisse wurden mit einem programmierbaren Netzteil des Typs PXI-4110 und der Konfiguration des cDAQ-9191-Chassis für die Authentifizierung bei einem WPA2-Zugangspunkt ohne Ethernet-Verbindung erzielt.)

Abbildung 1: Das NI-cDAQ-9191-Chassis in Kombination mit einer NI-9234-Boot-Sequenz zeigt ein Leistungsprofil mit einem dauerhaften Stromverbrauch um 220 mA mit einem 12-VDC-Netzteil.

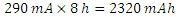

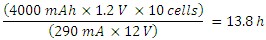

Bei voller Erfassungsrate von 51,4 kS/s an allen vier Kanälen verbraucht das NI-9234-Modul kontinuierlich durchschnittlich 290 mA. Wenn Sie dieses Gerät acht Stunden lang mit Batterien betreiben müssen, benötigen Sie eine Batterie mit einer Kapazität von mindestens 2.320 mAh:

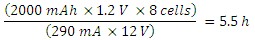

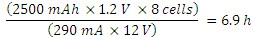

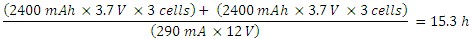

Die Berechnung der ungefähren Batterielebensdauer verschiedener Zellchemikalien ist an diesem Punkt einfach. Da nicht alle Batteriekonfigurationen genau 12 VDC betragen, ist es sinnvoll, mit Watt (W) und Wattstunden (Wh) zu arbeiten. Multiplizieren Sie die Ergebnisse mit 12 V, um den kontinuierlichen Stromverbrauch für Ihr CompactDAQ-System zu ermitteln. Teilen Sie dann in die Wh-Kapazität (mAh x Nennspannung) für Ihre Batterie, um zu bestimmen, wie viele Stunden Ihr CompactDAQ-System arbeiten kann.

Beispiel für Batteriekonfigurationen

Nehmen Sie die folgenden Batteriekonfigurationen für das Beispiel mit cDAQ-9191-Chassis in Kombination mit dem NI-9234-Modul:

8 x AA Alkalipaket: Acht Alkalibatteriezellen in AA-Größe mit 2.000 mAh Kapazität und 1,2 V Durchschnittsspannung in Reihe geschaltet.

8 x AA NiMH-Paket: Acht NiMH-Batteriezellen in AA-Größe mit 2.500 mAh Kapazität und 1,2 V Nennspannung in Reihe geschaltet.

10 x 4/3 A NiMH-Paket: Zehn 4/3 NiMH-Batteriezellen in A-Größe mit 4.000 mAh Kapazität und 1,2 V Nennspannung in Reihe geschaltet.

6 x 18650 Li-Ionen-Paket: Sechs Li-Ionen-Batteriezellen der Größe 18650 mit einer Kapazität von 2.400 mAh und einer Nennspannung von 3,7 V in 3/2-Ausführung (zwei parallele Reihen von drei Zellen).

Anwendungsspezifische Anforderungen

Im obigen Beispiel wird nur eines der CompactDAQ-Chassis (cDAQ-9191) mit einem speziellen I/O-Modul (NI 9234) im System betrachtet, um zu bestimmen, welche Batteriekonfiguration für diese Anwendung funktionieren würde. Der Stromverbrauch des Systems kann sich jedoch drastisch von einer ähnlichen Anwendung unterscheiden, wie oben dargestellt, und einer Anwendung, bei der ein CompactDAQ-Controller mit acht Slots und acht Modulen der C-Serie verwendet wird. Bei der Auswahl der Batterie für Ihre Anwendung sollten Sie ein wenig Zeit investieren, um den Stromverbrauch zu bestimmen, den Sie für Ihre spezifische Konfiguration benötigen. Eine der besten Möglichkeiten, den Stromverbrauch des Systems genau zu bestimmen, besteht darin, Strom und Spannung am Stromanschluss zu messen und den Verbrauch des spezifischen Systems zu berechnen. Dies hilft Ihnen, die Batteriegröße zu bestimmen, die Sie für Ihre konkrete Anwendung benötigen. Dieser Aspekt ist entscheidend, da der Stromverbrauch des Systems vollständig von den einzelnen Komponenten des Systems abhängt. Weitere Informationen finden Sie in den Anleitungen zu CompactDAQ-Chassis und -Controllern. Diese enthalten einen Abschnitt über die Leistungsanforderungen mit Faktoren, die bei der Auswahl einer Batterie zu berücksichtigen sind. Außerdem finden Sie eine Spezifikation für den maximalen Stromverbrauch, die Ihnen den Stromverbrauch im ungünstigsten Fall anzeigt, den Ihr System möglicherweise ziehen könnte, auch wenn dies vorübergehend ist. Die Informationen in diesem Abschnitt können Ihnen auch dabei helfen, die Größe der Batterie abzuschätzen, die Sie für Ihr System benötigen.

Weitere Hinweise bei der Bestimmung der Batteriegröße Ihres Systems sind die anderen Systemkomponenten wie die I/O-Module der C-Serie im Chassis oder Controller. Für einige I/O-Module der C-Serie muss eine externe Stromversorgung an der Vorderseite des Moduls angeschlossen werden. Informationen zum Spannungseingang und zur Leistung des Moduls finden Sie in den einzelnen Spezifikationen des I/O-Moduls der C-Serie.

Konnektivität

Nach der Entscheidung für ein chemisches System und der Konfiguration des Batteriepacks ist das Verbinden der Batterien mit einem CompactDAQ-Chassis oder -Controller einfach. Verwenden Sie das Zubehörkit NI 9976 (Artikelnummer 196739-01) mit zwei Schraubklemmanschlüssen oder das Zubehörkit NI 9981 (Artikelnummer 783529-01) mit vier Schraubklemmanschlüssen, um die Stromversorgung an das CompactDAQ-System anzuschließen. Möglicherweise müssen die Leitungen zum Aufladen auch an einen anderen Anschluss angeschlossen werden.

Welche Batterie sollte ich wählen?

Es gibt kein Batteriepack, das für jede CompactDAQ-Anwendung für die remote oder mobile Stromversorgung eingesetzt werden kann. Mit etwas Planung können Sie jedoch eine benutzerdefinierte Batterielösung für Ihre spezifische CompactDAQ-Anwendung auswählen.

Weitere Informationen zur Stromversorgung Ihres CompactDAQ-Systems