熱電対、RTD、サーミスタで温度を計測

温度は、検証、妥当性確認、および製造テストでよく使用される計測対象です。このドキュメントでは、アプリケーションのニーズに最適な温度センサを選択する際に役立つコンテキストや情報について説明します。センサを決定したら、温度計測に関する適切な調節、収集、視覚化に必要なソフトウェアとハードウェアを検討することができます。また、必要に応じて追加の信号調節を検討することもできます。

温度を測定する

温度という現象を計測可能な信号に変換するセンサにはさまざまな種類があります。一般的なセンサとしては、熱電対、RTD、サーミスタの3種類があります。ICや光ファイバーブラッググレーティングなど、他の温度計測センサを使用することもできますが、それらはこの記事の対象外とします。

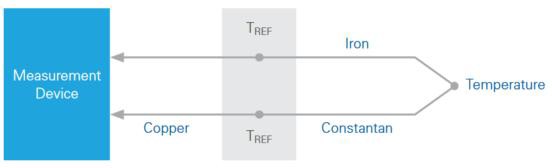

熱電対は、ゼーベック効果と呼ばれる原理によって動作します。異なる金属でできた2本の導線を合わせて加熱すると、熱電回路が形成され、冷接点にゼーベック電圧として知られる計測可能な電位差が発生します。組み合わせる金属の特性によって、温度範囲、感度、誤差は異なります。

図1. ゼーベック効果の図

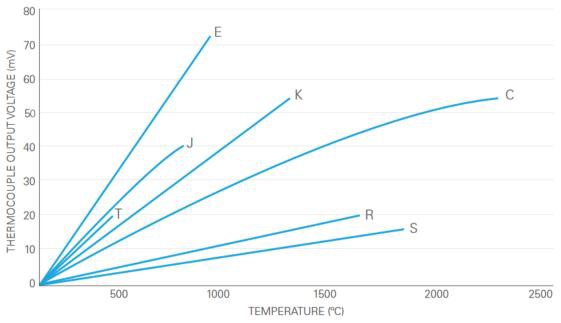

熱電対の各タイプは金属同士の特有の組み合わせで構成されています。温度計測に使用する熱電対タイプの動作仕様を理解する必要があります。熱電対には、電圧と温度の関係が非線形になる代わりに温度範囲が広いものもあれば、温度範囲は狭いながらより線形的な変化を示すものもあります。

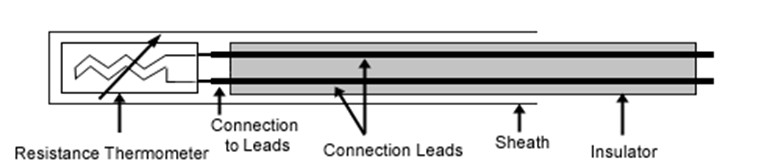

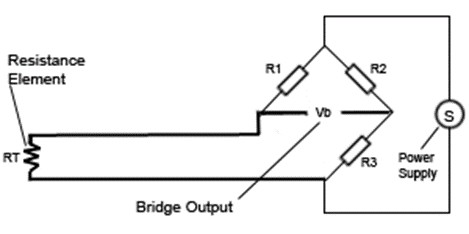

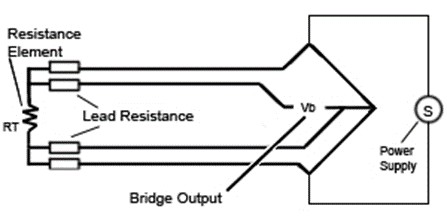

測温抵抗体 (RTD) は、周囲温度の変化に伴って抵抗が変化するアクティブな計測デバイスです。RTDは通常、セラミックまたはガラスのコアに金属を薄く巻き付けた構造で、金属には安定性に優れたプラチナがよく使用されます。

図2. 基本的な抵抗温度計のコンポーネント

これ以外の構成では、絶縁体または巻き付け材料が異なるため、性能と温度範囲も異なります。もう1つのオプションである薄膜RTDでは、絶縁体の層の間に金属層を挟む構造を採用しています。この形状により、RTDの表面上でより均一な接触が得られるため、表面温度の計測に最適です。

RTDの温度計測機能の鍵は、巻き付け金属の熱特性です。これらの特性をよく理解しておくと、抵抗を計測することで温度を確実に予測することができます。予測可能な抵抗と温度の関係により、正確な温度計測デバイスが得られます。

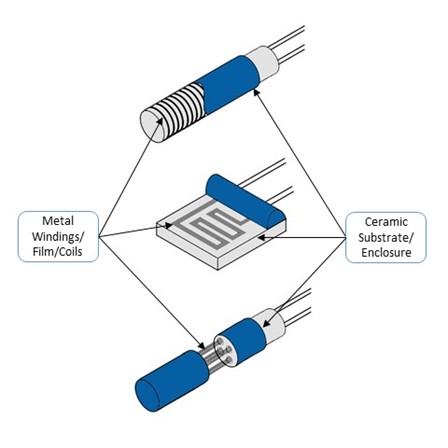

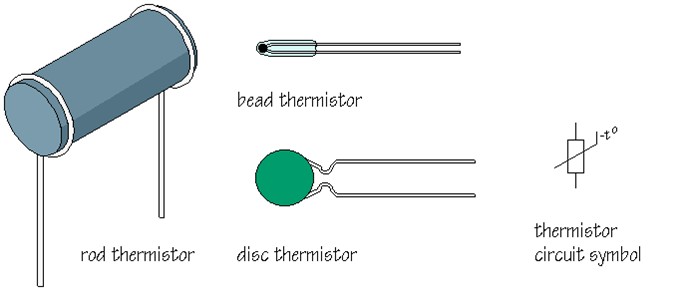

サーミスタは、RTDと同様、周囲温度に応じて抵抗が変化するアクティブな計測デバイスです。サーミスタは、エポキシまたはガラスでコーティングした金属酸化物半導体を小さなビーズ、ディスク、ウェーハ、その他のコンテナに圧入して製造します。サーミスタは半導体の素材で構成されているため、あらゆる計測デバイスの中で最高の感度を備えており、小さな温度変化の計測に最適です。また、一般にその抵抗はRTDよりもはるかに高い値を示します。RTDとは異なり、サーミスタは通常、温度の上昇に伴い抵抗が低下する負の温度係数を持っています。

温度センサを比較する

3つの異なるタイプの温度センサがあるため、各センサの違いとタイプをそれぞれ考慮する前に、これら3つの選択肢を大まかに絞り込むことが重要です。

これらの3つの一般的なオプションから選択する際に不明な点がある場合、まず表1に示す基本的で上位レベルの利点と欠点を確認してください。さらに詳しく知りたい場合は、表2のセンサの特性と比較を確認してください。

使用する温度センサ (熱電対、RTD、サーミスタ) を選択したら、各センサについて追加の注意事項を確認します。

温度センサの長所と短所

各センサには、予算やハードウェアの機能など、制限やニーズが何であるかによって異なりますが、それぞれに長所と短所があります。アプリケーションに最適なセンサを選択するためには、テストニーズを理解して優先順位を付けることが重要です。

表1.温度センサのタイプ別の長所と短所

温度センサの特性

センサを選択する際、それぞれの特性が計測に対して与える影響を理解して、プロジェクト要件に厳密に対応するセンサを選択することが重要です。以下の特性を参考にして、温度センサの機能と性能を判断してください。これらの特性は、すべての温度センサタイプに適用されますが、いくつかの注意事項とコーナーケースがあります。表2は、一般的な3種類のセンサの違いを比較したものです。

使用する温度センサ (熱電対、RTD、サーミスタ) を選択した後、アプリケーションに適したセンサを選択する前に追加の注意事項を確認します。

表2. 温度センサのタイプ別の比較

温度範囲

センサの温度範囲は、センサが安全に動作し、正確な計測を行うと評価されている温度を定義しています。

- 熱電対:各タイプには、熱電対の製造に使用する金属の特性に基づいた特定の温度範囲があります。

- RTD:より小さな温度範囲を指定して、線形性と確度を向上させます。

- サーミスタ:温度範囲は最も低いものの、感度は優れています。

温度の全範囲を把握することで、センサを露出させ、その破損を防ぎ、より優れた計測を実現できます。

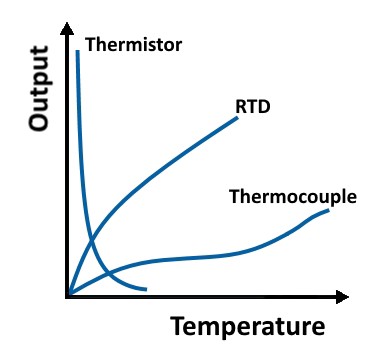

理想的なセンサは完全な線形応答を示します。つまり、温度が1単位変化すると、センサの温度範囲全体にわたって電圧出力も1単位変化します。

ただし、完全な線形性を示すセンサはありません。図3に、このリソースで検証する3タイプのセンサの温度から出力への応答を示します。

図3. センサにおける温度から出力への応答

センサの感度とは、特定の温度の変化に対する、計測可能な出力の割合の変化を示すものです。サーミスタなどの感度の高いセンサほど、熱電対などの感度の低いセンサよりも、小さな温度の変化を検出しやすくなります。

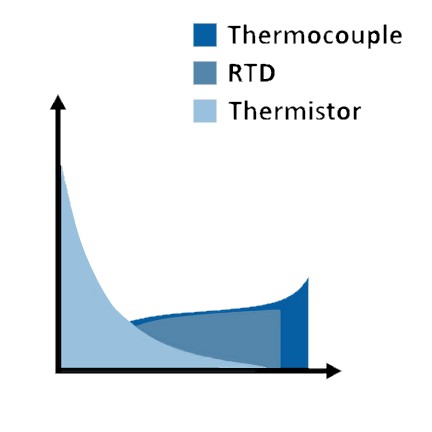

ただし、この感度が高いと、線形性は損なわれます。計測する温度に対して最適なセンサを選ぶ際、これは重要な要因となり得ます。狭い温度範囲でほんのわずかな変化をとらえようという場合は、サーミスタやRTDがより適しています。広い温度範囲で大きな温度変化をとらえる場合は、熱電対で十分であると考えられます。図4から、出力電圧の違いがわかります。

図4. さまざまなタイプの温度センサの感度

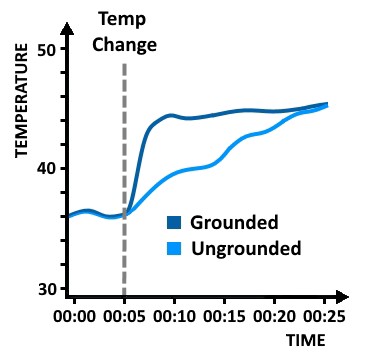

応答時間とは、温度の変化にセンサが応答するのに要する時間です。応答時間の長さを左右する要因はたくさんあります。

たとえば、RTDやサーミスタは大型になるほど応答時間が遅くなります。こうしたデメリットや、サーマルシャントが不十分であることと引き換えに、大型のRTDやサーミスタでは、自己発熱による誤差の

影響を受けにくくなっています。同様に、接地なしの熱電対接合点では、電気的絶縁と引き換えに応答時間が遅くなります。図5は、接地ありと接地なしの熱電対の応答時間の相対的な違いを表しています。

図5.接地ありと接地なしの熱電対の応答時間

温度センサの安定性とは、特定の温度で一貫性のある出力を維持できることを意味します。

センサの安定性において、材質は重要な役割を果たします。RTDでは、こうした理由から、また反応性を低くするために、多くの場合プラチナが使用されています。ただし、プラチナが接合されている回路基板は、高温に長時間さらされると変形する可能性があります。変形することによって、予測せぬ余分な歪みが生じ、計測した抵抗に変化が生じることがあります。

どの計測アプリケーションの場合も、信頼性の高い結果を得るには、確度のニーズを理解しておくことが重要です。計測の絶対確度を実現するには、センサや計測ハードウェアの選び方が重要です。しかし、配線、他の装置との相対的な近接度、シールド、接地などのより細かな要因すべてが、確度に影響する可能性があります。

センサを選ぶとき、指定されている許容範囲と、その仕様に影響する可能性のあるすべての要因 (高温に長時間さらすなど) を確認してください。また、同様の確度が備わったセンサと計測デバイスを選ぶように注意してください。厳密な許容範囲を備えたRTDはコストもかさみますが、低品質の計測デバイスを使用すると、確度を高めることはできなくなります。

アプリケーションの持続期間中、適切に温度センサの動作を継続させるには、これらのセンサをデプロイする環境について理解する必要があります。一部のセンサ (熱電対など) は、その構造により、本来耐久性に優れたものとなっています。ただし、特定の熱電対に使用されている金属では、耐腐食性が異なります。また、絶縁体となる鉱物と保護用の金属被覆で包まれたセンサは、長期間にわたる摩耗と腐食に対してより強くなりますが、

コストがより高くなり、感度が低下します。さらに、センサの構成が異なれば、特殊な取り付け要件に従って、物理的および温度的な接続を確実に行う必要があることにも注意してください。

プロジェクトのいかなる観点からも、コストは大きな制限要因となり得ます。たとえば、多チャンネルアプリケーションでは、RTDの線形性のメリットよりも、熱電対に対して相対的にコストが高くなることのほうが重視される場合があります。また、システム全体のコストを考えるとき、配線、取り付け、信号調節によってコストが増えることも検討する必要があります。

| センサの種類 | メリット | デメリット |

| 熱電対 |

|

|

| RTD |

|

|

サーミスタ |

|

|

適切なセンサを選択する

温度センサを選択するときは、4つの主な要因を考慮してください。

1.計測アプリケーションと要件を理解します。

- 温度はどれくらいの速さで変化しますか。適切な応答時間を確認してください。

- センサのデプロイメントにかかる期間や、センサの耐用期間はどれくらいですか。保守回数を減らすために十分に耐久性のあるセンサタイプを選択してください。

- 必要な確度はどれくらいですか。全体的な計測確度に対する、センサの確度の影響を考慮してください。

2.計測する必要のある温度範囲を確認します。

- 計測される可能性のある温度範囲を超えても動作するセンサタイプを選択してください。

- 温度範囲の要件に対応する各センサタイプの線形性を考慮します。電圧/温度または抵抗/温度の変換確度が向上するように、対象となる温度範囲で最も線形的な応答が可能なタイプを選択してください。

3. センサをデプロイする環境を考慮します。

- いかなる化学物質への暴露も防ぐ、適切な被覆材を選択してください。

- グラウンドループ/ノイズを防ぐために絶縁が必要かどうかを確認してください。

- 使用するセンサが振動や摩耗に耐える設計か確認してください。

4. センサの取り付け方法を考慮して、温度の接続状態が最良になるような最適な取り付け方法を選択してください。

温度計測に使用する熱電対、RTD、サーミスタには、センサのカテゴリごとに特定の注意事項があり、それらが購入するセンサのタイプに影響を与えます。

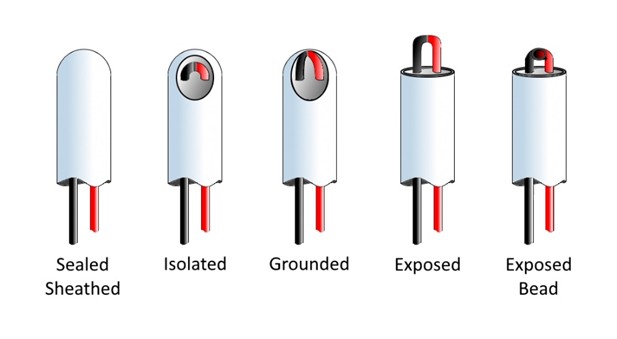

熱電対には、さまざまなタイプと構造があります。熱電対センサの主な2つの側面は、タイプと被覆の構成です。

タイプは通常、文字記号で定義されます。一般的なタイプは、E、J、T、K、C、R、Sタイプです。NIの温度ハードウェアは、すべての米国国立標準技術研究所 (NIST) の標準熱電対に対応しています。熱電対タイプにより、熱電対の製造に使用する金属が定義されます。したがって、熱電対の動作範囲、確度、線形性も定義されます。

以下のグラフに、ある温度範囲におけるさまざまな熱電対タイプの電圧応答を示します。

図6.熱電対タイプごとの温度応答

熱電対のタイプに加えて、被覆構成を選択する必要があります。図7に、接地、絶縁、密閉、露出などの各オプションを示します。

熱電対のタイプに加えて、被覆構成を選択する必要があります。図7に、接地、絶縁、密閉、露出などの各オプションを示します。

図7.熱電対シースのオプション

各構成には、応答時間、耐ノイズ性、安全性に関して利点と欠点があります。表3に、各構成オプションの概要を示します。

表3. 熱電対接点構成の概要

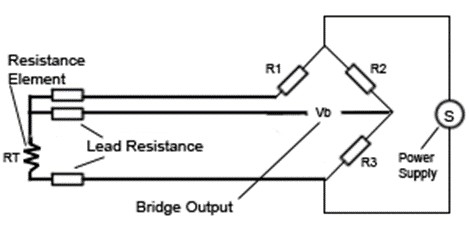

RTDの各タイプには、リード線数、ワイヤ素材、構造という主要な他と異なる3つの属性があります。

リード線数

アクティブセンサであるRTDは、抵抗に変換できる計測可能な電圧降下を生成するための外部励起を必要とします。通常、抵抗値は非常に小さく、リード線の抵抗により計測の確度が低下する可能性があります。そのため、RTDは多くの場合多線構成を採用しています。リード線の構成は2~4本です。

2線式RTDは最も簡単に使用できますが、リード線の抵抗がRTD要素の計測抵抗に比べて大きい場合、計測の確度が影響を受ける可能性があります。

図8.2線式RTD

3線式RTDは、工業用アプリケーションで最も一般的に使用されています。計測ハードウェアでリード線抵抗を評価して補正できるため、より正確な計測が可能になります。ただし、リード線抵抗が不一致であると、予期しない計測誤差が発生する場合があります。

図9.3線式RTD

4線式RTDは、励起計測と抵抗計測の両方に個別の経路が付与されます。これにより、リード線抵抗の補正と、励起信号ノイズの絶縁が可能になります。4線式RTDはリード線抵抗不一致の影響を受けない特徴がありますが、4線式抵抗計測が可能な計測ハードウェアが必要になります。

図10.4線式RTD

ワイヤ素材

素材を変えることで、リード線構成が異なるRTDを製造することができます。ワイヤの素材の選択に影響する2つの重要な要素は、実装環境と温度範囲です。予想される浸水、化学物質、摩耗など、テスト環境のさまざまな制約を把握すると、使用できる素材が自ずから決まってきます。リード線構成によっては、ワイヤの素材とサイズもリード線の抵抗に影響を与えます。

物理的構成

物理的構成はアプリケーションによって異なります。センサの取り付け方法、電気絶縁要件、センサを挿入する媒体の種類 (液体、ガス、固体など) を考慮します。

利用可能な構成には、基本的なRTD要素、薄膜表面要素、およびRTD要素を金属シースに入れ、場合によっては電気的絶縁を施したプローブなどがあります。

図11.RTD構築スタイル

他の温度センサと同様に、サーミスタでも考慮すべき重要な要素として、素材の構成とそれが温度範囲、感度、確度などに与える影響があります。

センサのベンダから、さまざまな組成の金属酸化膜に加え、センサの取り付け方法や耐化学/摩耗機能に影響するケース素材が入手できます。サーミスタは、さまざまなアプリケーションに適したさまざまな物理的構成で利用することができます。図12に、そのようなオプションの例を示します。

図12.サーミスタ構成

RTDとは異なり、サーミスタの抵抗はリード線抵抗よりも数桁大きいため、2線式以外の構成が必要となることはほとんどありません。リード線抵抗が計測する抵抗に与える影響は通常、ごくわずかで、無視することができます。

| センサの種類 | メリット | デメリット | ||

| 熱電対 |

|

|

接点構成 | メリット | デメリット |

露出 | 最速応答 (約0.1秒~2秒) | グランドループおよびノイズ電位 化学保護なし 最も物理的に破損しやすい |

露出したビーズ | 高速応答 (約15秒) | グランドループおよびノイズ電位 化学保護なし 物理的に破損しやすい |

密閉および接地 | 物理的および化学的保護 | 応答が遅い (約40秒) グランドループおよびノイズ電位 |

密閉および絶縁 | 物理的および化学的保護 電気的保護 (グランドループおよびノイズを回避) | 最も応答が遅い (約75秒) |

センサをお探しですか?

NIでは、E、J、K、Tの各タイプの熱電対を用意しています。長さは0.6 m~2 mまで可能、仕様もガラス繊維、接地あり、接地なしなどから選べます。

温度センサの信号調節

温度センサを選択する際、動作範囲、感度、線形性、応答時間など、センサ自体の特性のほか、各センサタイプで必要となる計測ハードウェアの要件についても考慮する必要があります。

温度センサの各タイプでは、計測した信号を適切に収集/デジタル化して処理を行うために、一定レベルの信号調節が必要となります。選択する計測ハードウェアは、高確度な計測を確実に行ううえでセンサと同じくらい重要であり、各センサタイプのデメリットを軽減したり、悪化させたりする可能性があります。

3タイプのセンサ (RTD、サーミスタ、熱電対) に対応した信号調節:

- 増幅

- オフセット誤差調節

- 温度単位へのスケーリング

- リード線抵抗補正

- チャンネル間の絶縁

- フィルタ処理

熱電対固有の信号調節:

- 冷接点補償

- 熱電対断線検出

RTD/サーミスタ固有の信号調節:

- 励起

NIの温度計測ハードウェアには信号調節機能を内蔵したものがあります。温度計測に必要な計測ハードウェアをよりよく理解するには、『高確度のセンサ計測を実現するためのテクニカルガイド』をダウンロードしてお読みください。

温度センサをNIハードウェアに接続する

センサまたはテストのニーズを把握したら、次の重要なステップとして、そのデータを収集するためのハードウェアを決定します。収集ハードウェアの品質によって、収集するデータの品質が決まります。

NIでは、すべてのNIST熱電対、一部のRTDおよびサーミスタセンサと互換性のある温度データを収集する、さまざまな温度計測ハードウェアを用意しています。

シンプルなハードウェアのセットアップ

温度センサと推奨ハードウェアを組み合わせる

CompactDAQ温度計測バンドルを使用すると、熱電対を温度入力モジュールとCompactDAQシャーシのバンドルに簡単に接続できます。

その他の温度計測用製品

以下の製品をトルクセンサとの接続に使用できます。これらの製品は圧力、力、トルクの測定も行います。ブリッジベースまたはその他の圧力センサによる圧力測定、歪みゲージによる歪み測定、ブリッジベースロードセルによる負荷測定について検討し、NI製品で使用する適切なセンサをお選びください。

参考資料

- OMEGA Engineering in., Practical Temperature Measurements. [オンライン] 次から入手可能: http://www.omega.co.uk/temperature/Z/pdf/z019-020.pdf

- Engineering ToolBox, (2003).Temperature Sensors - Comparing Types. [オンライン] 次から入手可能: https://www.engineeringtoolbox.com/temperature-sensors-d_448.html [Accessed 6 Oct 2022].

- ITS, PTS100 PDFs. [オンライン] 次から入手可能: https://www.itsirl.com/index.php/downloads-pt100 [Accessed 6 Oct 2022]